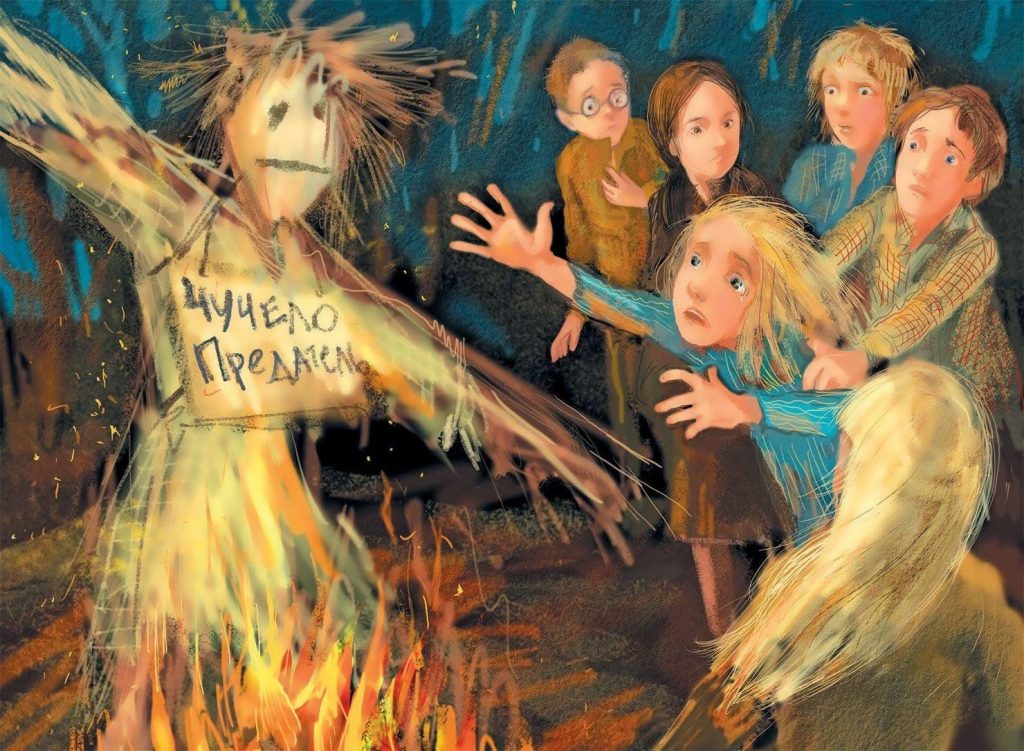

В 1981 году в журнале «Пионер» я прочитал повесть «Всего-то несколько дней». Она публиковалась в нескольких номерах. Через два года на экраны страны вышел фильм Ролана Быкова «Чучело», нас водили на него всей школой. Уже через минуту после начала я понял, что экранизирована именно та повесть, которую я прочитал в «Пионере». Позже я узнал, что Владимир Железников писал повесть в Тарусе — городе художников, и, возможно, отсюда в ней столько живописных, почти кинематографичных деталей: пыльные дороги, старые дома, лица с печатью провинциальной жизни, да и сами художественные полотна.

Говорят, что Ролан Быков, выходя из кинотеатра после премьеры, сказал оператору Анатолию Мукасею: «Кажется, мы сняли элитарное кино».

Не знаю, можно ли назвать этот фильм элитарным, но абсолютно уверен, что фильм этот не детский. Как и повесть Владимира Железникова. Собственно, детская она только потому, что персонажи в ней — дети. А вопросы, которые в книге ставятся — совсем не детские. Сам автор, спустя годы после написания повести, говорил:

В «Чучеле» меня интересовало, может ли один человек, такой вот маленький, ранимый, незащищённый, как Лена, выстоять в экстремальной ситуации против всех. Потом в процессе работы появилось желание создать панораму жизни подростков, понять, из каких зёрен взошла эта поросль.

Слова Железникова говорят, что роль автора не заканчивается, когда он поставил в своей работе последнюю точку. Ещё долгие годы после этого он оценивает и обдумывает написанное.

Есть такая философская дисциплина — герменевтика. Она занимается толкованием текстов, и одной из составляющих этой работы является поиск в тексте смыслов, не заложенных автором — самопроизвольно генерируемых самим произведением, если оно талантливо. Такой текст почти буквально оживает и начинает собственную жизнь. Я думаю, что классики становятся классиками, в том числе, и из-за удивительной способности их произведений постоянно создавать всё новые и новые смыслы, часто такие, которые автором и не могли быть заложены — просто в силу изменений, вносимых в нашу жизнь временем. Просто за писателя иногда пишет его «гений» — нечто обитающее в талантливых людях и дающее им силу делать прозрения.

Возможно так получилось и в «Чучеле»: хотя центральной темой повести является травля, и сам автор это подтверждает, её глубина — не только в демонстрации жестокости. Подростки часто ищут в своих рядах «белую ворону» и уделяют ей повышенное внимание, делая это с максимальной жестокостью и оскорбительностью. С этим явлением всегда боролись, но примерно с тем же успехом, что и с другими социальными пороками, то есть почти безрезультатно. Мало того, травлю могут устраивать и регулярно устраивают вполне взрослые люди — готовность к этому определяется только эмоциональной и нравственной зрелостью.

Поэтому если бы Железников написал только об этом, его повесть, возможно, так и осталась бы забытой публикацией в детском журнале, и внимания Ролана Быкова не привлекла бы. Но смысл повести Железникова глубже. Главный герой повести, как это ни странно, наверное, даже не Лена Бессольцева, хотя все события разворачиваются вокруг неё. Главный герой — Дима Сомов, мальчик, чьими главными качествами оказались трусость, предательство, желание быть с толпой. Уберите из сюжета Сомова, и в нём останется только жестокость. А ещё — равнодушие. Подростки, искренне уверенные в своей правоте, преследуют девочку, а взрослым до этого и дела нет — даже у классного руководителя не нашлось времени и желания разглядеть в подростковых забавах изощрённое издевательство.

Между прочим, Железников взял за основу реальную историю — его племянница, живущая в Горьком, взяла на себя чужую вину, после чего подверглась травле одноклассников. Но он добавил в неё такие штрихи, которые позволили увидеть проблему глубже и разностороннее.

Обсудить прочитанное, задать вопросы и узнать о творческих планах можно в группе автора в Telegram