На днях решил перечитать «Робинзона Крузо». Читать стал для того, чтобы оценить возможность визуализировать аудиокнигу. Но пока читал, тема визуализации стала неактуальной (или, во всяком случае, неприоритетной), однако я обнаружил, что тогда, давным-давно, когда я эту книгу читал, я совершенно её не понял. Или, вернее, не понял очень важную её составляющую. Роман раскрылся для меня с новой и неожиданно глубокой стороны.

Но я, как сыщик Кафф, не читал «Робинзона Крузо» с детства, потому заслуживаю некоторого снисхождения.

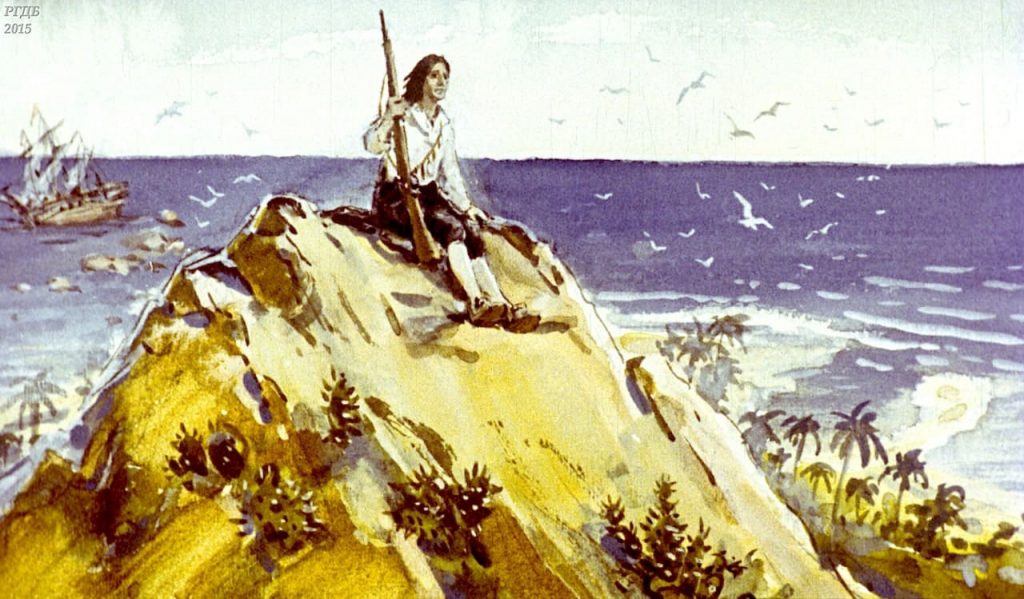

Как и многие другие, я воспринимал этот роман, как историю выживания, что-то приключенческое, что-то морское и захватывающее — этакий капитан Блад, только с изнанки… и ассоциировался у меня «Робинзон» всегда с «Таинственным островом» Жюля Верна. Робинзон попал на остров, на остров попали и герои Жюля Верна. Он устраивал свой быт, и они занимались тем же. Он мечтал вернуться на Родину, и американцы тоже. Мало того, в романе француза есть буквально двойник Робинзона — Айртон, который несколько лет прожил на необитаемом острове и совершенно одичал. Я в этом даже усматривал некую дискуссию Жюля Верна с Даниэлем Дефо — Дефо говорит, что человека человеком делает труд, а Жюль Верн возражает — нет, общество…

Мне неизвестно, противопоставлял ли Жюль Верн Айртона Робинзону или у него случайно так вышло, но совпадение интересное.

И вот, читая и открывая сейчас заново это произведение, я вдруг понял, что пишет Дефо вовсе не о труде и не о выживании — это так, побочная тема, чтобы читатель не заскучал. Не труд делает человека человеком, говорит Дефо.

А что же тогда?

Что делают Сайрес Смит и его товарищи на острове Линкольна? Они работают, улучшают свой быт, мечтают о том, чтобы построить корабль и уплыть домой. Выжить им помогает таинственная сила, которая в кризисные моменты приходит на помощь.

А что делает Робинзон? А Робинзон ищет Бога. Через весь роман буквально насквозь проходят эти поиски, сначала сопровождающиеся сомнениями, но затем всё более и более уверенные.

Конец XVII и весь XVIII век — это эпоха революций и материализма, когда вера в Бога последовательно и очень успешно заменялась верой в научно-технический прогресс. И Дефо указывает на это — на недостаток веры, на замкнутость общества на потреблении и материальном мире. Ведя повествование от первого лица, он даёт возможность заглянуть внутрь человека и разглядеть его духовную эволюцию — Робинзон проходит весь путь от легкомысленного искателя приключений до зрелого человека, осознавшего причины своих заблуждений. Все двадцать восемь лет своей жизни на необитаемом острове Робинзон говорит с Богом — сначала тихо и не рассчитывая, что будет услышан, а затем всё увереннее и твёрже.

Словом, это не приключенческий роман. Это книга об индивидуальных исканиях, поиске в себе Бога, встрече с ним и обретении благодаря этому покоя. Человека делает человеком не труд, не общество, а принятие Бога, мир с Ним, — говорит Даниэль Дефо. Тема в наше время весьма дискуссионная, дискуссионной она, видимо, была и 300 лет назад, когда Даниэль Дефо описывал злоключения своего героя, что неудивительно, учитывая, что то была эпоха Просвещения и философов — Дидро, Шопенгауэра, Вольтера и других — которые, все как один, утверждали, что Бог (есть ли Он или его нет) человеку не нужен. Дискутировал ли Жюль Верн с Дефо о природе человека, неизвестно, но вот Дефо совершенно очевидно возражал этим философам.

В детстве и юношестве эта сторона романа проходит мимо. И это тот самый случай, когда автор открывает каждому то, что он готов понять.

И как тут не вспомнить славного дворецкого Габриэля Беттереджа?

— Он не читал «Робинзона Крузо» с детства, — сказал Беттередж, говоря сам с собой. — Посмотрим, поразит ли его «Робинзон Крузо» теперь!

Даниэль Дефо, «Приключения Робинзона Крузо»; Жюль Верн, «Таинственный остров»; Уилки Коллинз, «Лунный камень» — скачать.

Обсудить прочитанное, задать вопросы и узнать о творческих планах можно в группе автора в Telegram